|

写真論中級 レンズ・カメラ原理 インデックスへ

レンズなしで映像はできる。

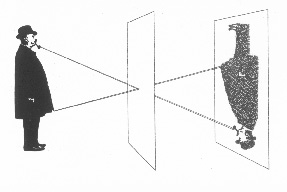

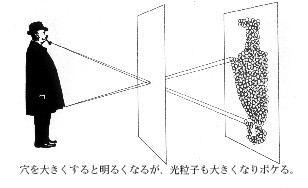

対象に光があたると、あらゆる方向へ反射する。このとき対象の前にフィルムを置いても、映像はできない。単に感光するだけである。乱暴に言うと、明るい場所で映画を上映する事と同じである。もしここで、適切に光を制御してやると映像ができる。最も簡単な方法としては、暗い箱の一面に1ミリ以下といった微小な穴をあける。これがピンホールカメラ原理だが、あらゆる方向へ進む光も、穴を通過するとき一方向だけへの光となり、映像面に映像ができる。このとき穴、つまりピンホールからの微量な光は映像面に、被写体の全体を部分的な粒子に分割して映像面に到達する。その結果、被写体すべての部分を光粒子に変化させる。これにより被写体すべての映像が得られることになる。この光粒子、つまり極めて微小な光の点を錯乱円という。英語では サークル・コンフュージョン(circles

of confusion)という。錯乱円は実際には非常に小さなものだから、光の粒子といったほうがわかりやすいと考え,ここでは粒子としている。このとき得られる映像は上下左右が反対、すなわち倒立逆象となる。

(ピンホールカメラの詳細は、田所美恵子著『針穴写真を撮る』雄鶏社刊をお勧めしたい。著者が原理と実際および作品を、簡潔明瞭かつ正確に説明された秀作である。)

光束について

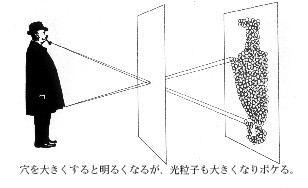

ピンホールを通り抜けた光を、光束という。つまり光線のタバである。この光束の太さは穴の直径に比例する。また光の量は穴の面積に比例する。つまり、穴の直径の二乗に比例する。これは円面積の求め方を思い出していただければすぐにご理解いただけよう。同時に、ピンホールカメラでは、ピントあわせの必要がない。レンズ使用のカメラとは、その点が異なる。そのかわり、シャープネスは犠牲となる。だが、かえって面白い効果が得られるとして、ピンホールカメラを使用する写真家も存在する。(注:大正9年上田写真機店発売のピンホールカメラについて、上田貞治郎(1879〜1940)が『魔法的写真術』の中に「針穴でつくりたる画像は、タマある写真機でつくりたるものよりは雅味ありて・・・」との記述があるという。また宇宙空間では、現代でもロケットに搭載された針穴写真機が、宇宙線のエックス線、ガンマー線などの高エネルギー分子測定に使われ、物理学や天文学に役立つ。レンズはこれらを吸収してしまうからである。写真にレンズを使用することは絶対条件ではない。写真の歴史は、実は感光乳剤料の歴史である。

光が映像をつくる特質は紀元前から判明していたとされる。古いものでは、中国の墨子(BC70年〜BC390年頃)『経下』の中で「影が倒立するのは、光が一点で交わり生じるからであり、理由は端(点)にある」と記述、西洋ではアリストテレス(BC384〜BC322)が、「樹木の厚い葉を通して、その隙間から日食の影が地面に投影されるのはなぜか」と疑問を呈している。アラビア人科学者、アルハーゼン(965年〜1038年)が、針穴現象を、『光学』に詳述しているとされる。他の記録には11世紀にアラビア人が、暗いテント内でこの現象を遊びに使っていた記録があるが、これと一致する。1544年にゲマ・マリシウス(1508年〜1555年)が暗い部屋の壁に穴をあけ日食の観察をしている資料図がある。これらをラテン語でカメラ・オブスクラという。暗い(Obscure)の原語意味があり、<暗い部屋>あるいは<暗箱>という意味である。これがカメラの語源とされる。このカメラ・オブスクラの命名者はケプラーとされるがはっきりしない。

この微小な穴は、小さければ小さいほど先鋭な映像を作る。だがその分暗くなる。穴を大きくすれば明るくなるが、先鋭度が低下する。さらに大きくするとボケが生じ、映像として使い物にならない。光束が大きくなると、結果として粒子も大きくなり、それぞれの粒子が重なり合って先鋭度が失われるからである。同時にある程度大きくなると、ヒトの認知能力より大となり、ボケと感じてしまう。反対にこの能力より小さければ、ヒトの視覚系は判別不可能となり、先鋭な像として見える。その判断基準は現代ではネガ・フィルム上で0.025ミリとされる。

レンズが加わる レンズが加わる

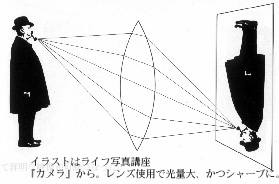

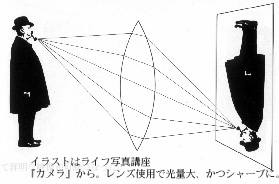

レンズがカメラ・オブスクラに加わり発展が始まる。記録によればベニスの商人であったダニエル・バルバーロ(1513年〜1570年)が、老眼鏡のレンズをカメラ・オブスクラの穴の前に置いたところ、非常に明るい先鋭な映像ができたとあるが、これも他説があり確定してはいない。ともあれ、キルヒャー(1602年〜1680年)が詳細を著述し、この結果、穴に凸レンズを設置することで、暗い=先鋭⇔明るい=ボケる、という悪循環から抜け出した。これを理論究明して完全としたのがケプラーとされる。

ピンホールカメラでは、穴から入った光束は、そのまま平行に画面まで進むのに対し、レンズは光の屈折を利用する。仮に二本の線で説明すれば、屈折して交わった交点に光の粒子ができる。そうすると、交点にはどうしても前後関係が発生するから、ピント合わせが必要となる。この工夫により、驚くほど先鋭で明るい画像が得られ、カメラ・オブスクラは非常に使いやすい道具として完成した。当然ながら、当時の画家たちがスケッチのアタリをとる道具として利用し始めた。このレンズつきカメラ・オブスクラは、ルネッサンス期にさまざまに使われ、近代技術開発に貢献した。忘れれならないのは、レンズつきの前に、ピンホール原理を使った写真道具が数千年前から存在したから、カメラ自体は人類史上から存在したと考えるのが自然である。

カメラ・オブスクラの実用化

イタリア・ルネッサンス期、アンドレア・マンテーニャ作、『死せるキリスト』。もし写真であれば相当な望遠レンズの映像となる。筆者はレンズ映像からヒントを得たのではないかと感じている。 イタリア・ルネッサンス期、アンドレア・マンテーニャ作、『死せるキリスト』。もし写真であれば相当な望遠レンズの映像となる。筆者はレンズ映像からヒントを得たのではないかと感じている。

15世紀末にはダ・ビンチ(1452年〜1519年)がカメラ・オブスクラについて詳述している(レオナルド・ダ・ビンチの手記『光学』弟9章)。一方、画家の木村荘八氏は、1944年(昭和19年)写真雑誌『アサヒカメラ』に寄せた論文の中で、「もしも、レオナルドの時代に、感光薬品も印画紙もあり、写真術が成立していたとすれば―レオナルドはその空気遠近法(アトモスフィア)を完成させた『巌窟の聖母』を描かなかったかも知れない」との意味を記述している。ダビンチの頃にカメラ・オブスクラから、透視図法などをはじめとする近代遠近法が確立したとされる。

英国のエジンバラ城近くにある、現在も観光名所になっているカメラオブスラ館のパンフレット。ここはお勧めの場所です。 |

17世紀の終わりには、カメラ・オブスクラは完全に実用化され、また形態も工夫され、動かせる部屋、あるいは椅子つきの部屋(Sedan

Chair)など多くの形ができあがった。職人画家たちはこれを持ち運び、ピントグラスの上に、紙に油を塗ることで得た半透過紙をおき、風景や建物を完全なる透視図法で描写した。ドイツの僧侶であったヨハン・ツァーンはポータブル型を最初に考案したといわれる。これは暗箱の中に鏡を挿入、レンズ方向からの光を90度上方に変えた。すなわち、上部にピントグラスを平らに設置したから使い勝手がよくなった。現代の1眼レフカメラとほぼ同じ形式である。しかしまだ感光材料がなかった。映像を記録するには、画家が手で描くより方法がなかったのである。絵画と写真はもともと不可分なほどの関係にあった。画家とカメラ・オブスクラの関係は、欧米では常識とされる。特にフランスには史料が豊富である。また、日本では横江文憲氏『ヨーロッパの写真史』などでの業績が大きい。日本では熟知されていない事が不思議である。

カメラ・オブスクラは、高価だった肖像画を一般化した。記録としては、現在の写真館にあたるカメラ・オブスクラ館とその看板が描かれたパリ街角の絵画が残っている。画家たちはおよそ200年間カメラ・オブスクラを使い続けた。画家にとっては不可欠で、非常に身近な道具だったとされる。

注:ルネッサンス頃の画家は解剖図まで描き、すべてを知ろうと努力している。ダ・ビンチは勿論、ラファエロは死体を盗んだとまことしやかにいわれる。画家は科学者でもあった。

感光 材料の登場 材料の登場

写真用化学薬品については、1826年にフランスのニエプスが感光材料の第一歩を歩み始めた。アルファルトを使い、自宅の部屋から撮影した屋根の写真が世界最初となった。撮影には露光時間8時間を要した。その後ニエプスはダゲールと契約を結び共同研究を開始した。ニエプスの死後、1839年に、ダゲールは新方法を発表する。これをダゲレオタイプというが、日本語では銀板写真である。露出時間に30分を要したが、驚くべき先鋭な映像がえられた。この映像は露光時間の関係から、動かないもの、つまり建物、風景などに制約されやすい。また、ダゲレオタイプは現在のインスタント写真と同じく一枚しか写真ができない事が特徴である。つまりネガがない。(注:現在のプロ用インスタントフィルムには、ネガが取れるものがある)

同時期にカロタイプと呼ばれる、ネガとポジを使用する方式が英国人タルボットにより発表された。現在でいえば、印画紙をフィルムの代わりに使って感光させ、新しい印画紙を用意して最初のネガ映像から密着プリントとして反転させる。これは印画紙の紙の繊維などが少し邪魔であったが、かえって絵画的なやわらかい印象効果が得られた。写真史の資料に必ず掲載されているから、一度ご覧になることをお勧めする。その後コロジオンを使う方法が開発され、写真術は次第に実用化に進んだ。このようなレンズと感光乳剤料の発達は、職人としての絵描きたちに多大な影響を与えた。多くの職人絵描きは、写真家に転進、特に修正・着色といった、細かい手作業を必要とする職業に転進したとされる。また絵画自体にも大きな影響を与えた。写真の出現だけでなく、絵画の変革時期とも重なったためであろう。また、ダゲレオタイプとカロタイプはともに特許を得ている。化学の発達により、時代がもたらした発見であろう。

参考資料.1:コロジオン湿板法

コロジオンは、綿繊維素を強硫酸と強硝酸の混合液に浸し、硝化度の低い硝化綿を作り、これをアルコールとエーテル混合液に溶かした粘液状物質(硝化度の高い物質は不溶解性)。第一液としてコロジオンに沃化アンモニア等を加え、沃度コロジオンをつくる。第二液として硝酸銀水溶液を作る。暗室の安全光下で第一液をガラス板に流布、アルコールとエーテルを揮発させ、残った沃度塩の皮膜ガラス板を第二液に浸すと、反応を起こして淡黄色の沃化銀が生成する。この沃化銀は、硝酸銀液で湿潤している間は感光性を保つが乾燥すると感光力を失う。湿板という言葉はこれに由来する。「生撮り写真」とか「ガラス写し写真」ともいわれた。「乾板」は湿板に対する呼称。現像には硫酸第一鉄、定着には青化カリ液を使った。

広辞苑より 静化カリ:シアン化カリウムの別称、青酸カリ。化学記号 KCN

画家との関係

ドガをはじめ多くの画家は、画家と同時に写真家でもある。近代になって、フェルメールの絵画作品を検証した結果、カメラ・オブスクラ、すなわちレンズを使用した映像と実証された。たまたま筆者の所有するアルフォンス・ミュシャの絵画展カタログには、この人が撮影した写真作品が紹介されているが、女優サラベルナールのポートレイトなど、現代でも立派に通用する高度な作品となっている。

よく知られる話だが、印象派の第一回展覧会は1874年、パリの写真家で漫画家でもあったナダールの写真館(パリ・キャプシーヌ街)で開催された。後述するが印象派絵画は、写真効果の追求そのものであると記述されている。レンズ映像は多くの画家たちに大きな光知識を与えたと推測できよう。滝口修造氏は1949年『フォトタイムス』に寄せた論文で、「モネは外光の印象派、ドカは夜の照明の印象派」と位置づけている。絵画との関係は別項で詳述するが、あれほど写真嫌いだったボードレールが二枚の肖像写真を残している事は奇跡に近いとされる。ナダールが撮影したものである。その他、ナダール撮影の、デュマ、ユゴー、バルザック、アングル、ドラクロア、ロッシーニ、ジョルジュ・サンド、サラ・ベルナールなどの肖像写真が残されている。

日本への写真伝来

ついでながら、わが国に写真が入った経緯を少々説明しておきたい。日本へのカメラ技術伝播は、定説はないが、1841(天宝12年)長崎の上野俊之丞(1790-1851)がダゲレオタイプを購入し、薩摩の島津家に献上、島津斉彬を撮影したといわれる。発表後、わずか二・三年後である。また、俊之丞の四男、上野彦馬は長崎で日本初の写真館を開き、坂本竜馬など、明治維新に登場する人物などの写真を多く残している。この人は写真館経営で莫大な財を成したとも伝えられる。蘭学者の川本幸民は1854年に『遠西奇記』のなかでダゲレオタイプを『直写映鏡』として紹介したとされる。明治維新前年の1867年、伊豆の下田にあった下岡蓮杖は、アメリカ初代駐日大使通訳であったヒュースケンから写真術を学び、横浜に写真館を開いている。当時の写真術はカメラ光学に加え、化学知識を必要とした。幕末期の日本でほとんどが独学だから、大変な苦労があったと推測できる。また北海道開拓史を記録した函館の田本研造グループも無視できない。結論として日本へ写真技術が入った時期は相当に早い。また少し下って、写真とともに写真印刷へ貢献した小川一眞の貢献も無視できない。このひとは、現代日本写真産業隆盛の基礎を築いたといっていい。同時に当時の美術学校(現・東京芸術大学)に写真科を設けるなど、写真家育成にも貢献している。また、写真はわが国の絵画のあり方にも影響を与えた。未確認ながら丸山応挙の写実性はカメラ・オブスクラからとの説があるし、少し下って、浅井忠の『農人』は、その頃横浜で売られていた外国人用のみやげ物としての風俗写真からの映像である。また、日本画家へは、画材の資料帖として重要な役割を果たした。絵画と写真との関係は別項に述べたい。

注:明治維 新に活躍した人物像は貴重だが、左右が逆のものもあるとされる。これはダゲレオタイプが持つ宿命からで、1.一枚しかできない。2.左右が逆像となる、特徴を持つからである。このため当時は着物を左右反対に、刀は右側にさして撮影したとの記録がある。推理を楽しませて頂くと、桂浜に立つ坂本竜馬の銅像は、実は顔が反対になっていることになる。当然ながらホクロがあった場合は左右が逆となる。こういう話は話題として面白いかと、指摘だけさせていただく。ただし相当にはやくからコロジオン方式が日本に入っているから、事実は楽しい想像だけでちゃんとした正像だろう。 新に活躍した人物像は貴重だが、左右が逆のものもあるとされる。これはダゲレオタイプが持つ宿命からで、1.一枚しかできない。2.左右が逆像となる、特徴を持つからである。このため当時は着物を左右反対に、刀は右側にさして撮影したとの記録がある。推理を楽しませて頂くと、桂浜に立つ坂本竜馬の銅像は、実は顔が反対になっていることになる。当然ながらホクロがあった場合は左右が逆となる。こういう話は話題として面白いかと、指摘だけさせていただく。ただし相当にはやくからコロジオン方式が日本に入っているから、事実は楽しい想像だけでちゃんとした正像だろう。

photograph by Emily Bell UK

写真は日本人の国民性と良くあったためか、驚異的な発展を成し遂げ、現在のところ、技術力では、日本は世界第一とされるが、それだけに責任も大きいと考えられる。(注:この国民性については、石川英輔氏の『大江戸テクノロジー』に詳しい。どんな技術も安上がりで無害な楽しみに変えてしまう江戸文化は、わが国民性にまだ色濃く残っていると考えられる。たとえば徳川幕府は銃器で政権をとったが、その後、一切の研究をしていない。そのため銃火器の知識は花火という遊びになった。故に現代から見れば玩具のようなペリー黒船の大砲に脅かされた、とか、数学(和算)の発達も欧米に比較して遜色が無いほど著しかったが、これはクイズとして定着した、とかさまざまな紹介があり、なかなか説得力がある。)

レンズと感光材料

レンズと感光材料が結びついたことから、写真は驚くほど発達してゆく。だが感光材料の感光度が低く、撮影時間が30分と長かった。これを改良したのがレンズ学者たちである。ダゲールが使ったレンズは、現在でいうとf17程度と暗い。感光材料の感光度をあげる代わりに、レンズを明るくしても同じとの事実に着目したのが、ダゲレオタイプ発表時に居合わせたオーストリアのフォン・エティングスハイゼンである。すぐに友人の大学教授ペッツファールに伝えた。ペッツファールは直ちに新レンズ設計に着手、一年後にf3.6のレンズを完成させた。これによりおよそ16倍の明るさを得た。露出時間は1分以内に短縮された。ペッツファールのレンズはその後60年間、レンズ設計の基準となりドイツ・レンズ産業の優位性を確立、後のライカ・コンタックスの登場につながる。

当時のカメラのピント調整は、フタつきの箱を立てた状態で、箱を動かし両者の距離を変化させる方式で、まだ蛇腹は出現していない。撮影者はピントグラスで焦点を確認後、これを感光板ホルダーに取り替えていた。

引き伸ばし気の重要性

1870年代に入ると、感光材料の改良が見られ、必然的に一秒の何分の一といったシャッター機能が備わってきた。最初の段階では、レンズの前に遮光板などをおいていたが、ギロチンシャッターが一般的になった。一部をくりぬいた板が下方へ落ちるときだけ露光が得られる。これにスプリングを加え速度を速くし、500分の1秒で移動する馬を撮影したのがマイブリッジである。フォーカルプレーン・シャッターは1861年に英国人のウイリアム・イングランドによる。また、レンズ・シャッターは1887年のエドゥアルド・バウホによるとされる。これらの説明は後述するが、いずれもカメラ内にシャッターを設置した工夫である。この結果、写真は爆発的に広まってゆく。しかし一般にはまだ高価で、特権階級だけのものであった。

写真技術は写真館の独占となり、事業として相当な利益をあげた。重要なことは、この時代はまだ引き伸ばし機がなかったことである。引き伸ばし機は近代小型カメラによる写真普及にもっとも大きな貢献をすることになる。非常に簡単な技術ではあるが、印画紙など周辺技術が追いつかなかったのかもしれない。面白いところでは1900年頃のアメリカにマンモスカメラがあり、誰もが笑いを誘われる。15人で操作したとの記録とその写真が残されている。ある鉄道会社が発表した、豪華な客車を一枚写真にという要望に使われた。重量4.7トン、専用の貨物列車で運ばれ、写真サイズは1.4×2.4メートルであった。この話だけからも引き伸ばし機の重要性に気づいていただけるのではないか。資料をあたると、カメラのほうは入手しやすいが、引き伸ばし機の資料はなかなか困難である。これは大変に残念な気がする。

カメラの大衆化

レンズは円形であるから、できる映像も円形となる。通常のカメラでは、画面が四角いが、これは円形の映像を視覚に切り抜いて使用している。レンズが作る映像の状態をイメージサークルと呼んでいる。文字通り円形である。さて、写真が個人のものとなった最初は、1888年にコダック社が発売した小型カメラである。アメリカ人ジョージ・イーストマンがワンボックスカメラを発売した。長さ18センチ、幅10センチ程度の箱だったが、中にはロールフィルムが装填され、シャッター速度は25分の1しかなかった。だが、それで十分であった。約100枚の写真を撮影した後、イーストマン社の工場に郵送すれば、現像焼き付け済みの写真とともに、新フィルムが装填されたカ  メラが返送される。三脚が不要であり、人々は手にもって気軽に撮影するだけとなり、暗室から解放された。これ以後、写真は一般化する。ちなみに追加料金は現像プリント代金を含んで10ドルだったとある。レンズが作る映像のすべてを使用したから、画像は円形であったが、映像が簡単に入手できるメリットがはるかに重要だった。このカメラの製品名がコダックである。このあと短期間で写真はアメリカ人の生活の一部になったという。世界初の大衆カメラによる映像は四角い印画紙に円形の映像が写っていた。このカメラの製品名がKodakである。現在のレンズつきフィルム(使い捨てカメラ)の原型がここにある。原理は全く同じである。 メラが返送される。三脚が不要であり、人々は手にもって気軽に撮影するだけとなり、暗室から解放された。これ以後、写真は一般化する。ちなみに追加料金は現像プリント代金を含んで10ドルだったとある。レンズが作る映像のすべてを使用したから、画像は円形であったが、映像が簡単に入手できるメリットがはるかに重要だった。このカメラの製品名がコダックである。このあと短期間で写真はアメリカ人の生活の一部になったという。世界初の大衆カメラによる映像は四角い印画紙に円形の映像が写っていた。このカメラの製品名がKodakである。現在のレンズつきフィルム(使い捨てカメラ)の原型がここにある。原理は全く同じである。

その後、さまざまな形のカメラが工夫されている。スパイ用カメラなどは読者の微笑を誘うはずである。馬が全力で走る場合、四本の足が地上から完全に離れる瞬間があることを実証したのも写真であった。このエピソードは科学的な実験とというより、実は二万五千ドルの賭け事だったが、まあ科学的証明には違いない。この時期には、高速度シャッターによりさまざまな自然界の動きが解明されてゆく。画家のドガ(1834−1917)は、これら動きの解明に非常な興味をもったとされる。一瞬の動きを捉えたドガの作品製作にも大いに役立ったのではないか。高速度シャッターの工夫はドガの30代半ばであり、また、写真家ダゲールらと親交を深めていた事実から推察すると、最初は光を、そして対象の動きへと、ドガの業績が発展していったと考えても、それほど奇異な印象はないと思える。当然ながら他の自然科学分野へも豊かな果実をもたらしたと考えるのが自然であろう。なお近代に於ける日本カメラの発達は別項に譲る。

人類と、実用としてのレンズ・カメラ

光は密度の異なる物質を通過する時、密度の高いほうへ屈折する。レンズはこの原理を利用している。このときは波長、すなわち色により屈折率が異なるから、厳密には正確な映像の輪郭が得られない。このズレを収差と呼んでいる。現代のレンズは、凸レンズだけでなく凹レンズをも加え、収差を補正するが、非常に複雑な構造である。また、光通信は大量の情報量を瞬時にやり取りするが、これに使われる光は、位相が同じ光を使用する。日本とアメリカとを海底ケーブルで結んだとき、密度1.5程度の物質中を二万キロメートルも通過した光は、到着時間に差が生じるため信号としては使えない。このため、レーザー光線が使用される。また多くは、赤外線である。

この光通信ケーブルは、密度の異なるガラスを二重にし、上下、あるいは左右に引き伸ばして髪の毛より細くして製造する。戦後間もなく、もと東北大学学長、西沢潤一氏が発案、特許申請したが当時は理解するものがなく、日本発の新技術が、ベル社からコーリン社へ流れたとの、話題つき技術である。製法はいわゆる金太郎飴の原理だから、輪切りにしても平面に無数に並べると、光は密度の高いほうへ屈折し、レンズ効果が得られる。平面マイクロレンズとして、初期のファクシミリ、コピー機などに使用されたという。この技術は日本の独壇場である。結論として現代のレンズは写真だけでなくハイテク産業にもさまざまな形で利用される。集積回路を作る場合には、優秀なレンズが欠かせない。この産業分野では、日本の技術力は飛びぬけている。特に株式会社ニコンの技術力は世界第一とコンピューター専門家が語っていた。その他、印刷、医学、学術研究、ミサイル誘導装置、潜水艦潜望鏡・気象衛星写真など、数え切れない使用目的がある。

内視鏡の例

カメラの人類への貢献と開発の具体例をひとつあげておきたい。それは胃カメラに代表される内視鏡である。これは昭和24年に日本で開発が開始された。東京大学医学部の宇治達郎氏とオリンパス光学工業の杉浦睦夫、深海正治(ふかみ まさはる)氏らが開始に着手、次の年、昭和25年(1950年)学会に発表された。簡単にいうと初期形式は、ケーブルの先端にカートリッジ式フィムルを取り付けたものであったが、光ファイバーの発達により、1960年代から感光部分を患者の体外に置くようになった。その他の措置具が付加されている。現在では、極めて細いケーブルのものが完成しており、特に超音波による膵臓診察から得た立体的胃壁検査は、劇的な効果をあげたとされる。また内視鏡手術も可能となり、デジタル化も進み高度な医療技術を可能にした。医療用に対し工業用内視鏡も開発され、多くの技術革新に役立っている。古墳調査、災害被災者救助、ジェット・エンジンの金属疲労度を回転中に調査するなど、多くの場所で活躍する。医療用では世界マーケットの7〜8割のシェアを占める。これらは日本が世界に誇れる技術革新であろう。なお、カプセル式の内視鏡が開発中であるが、完成すれば、あたかも薬を飲むように、苦痛なしの内視鏡検査が可能となる。

内視鏡の開発はまさにドラマであり、これについては作家、吉村 昭氏の小説『光る壁画』に詳しい。また氏の随筆集『私の引き出し』にも、胃カメラの話が書かれ、かなり詳細に述べられている。またオリンパスの公式サイトに概略が記述されている。

レンズやカメラは一般的な写真に役立つだけでなく、実用としてのカメラ・レンズ技術のほうが量と質において人類への貢献度が高い。しかし、写真作品や、アマチュアを含む多くの写真家たちの希望や要望が、これらの技術を促進してきた。カメラ・レンズは、個人的写真より実用としての産業写真の使用がはるかに多いことを知っておいたほうが良い。両者の関係は敵対するものではなく、相互に影響、よりいっそうの発展が期待されるはずである。感光乳剤料についても同じことがいえる。私たち写真家は、その中の個人写真分野、芸術分野や商業分野などの一部を担当しているにすぎない。

結論

最後にまとめておきたい。光が作る映像原理は経験から、紀元前に人類が習得していたと考えられる。また、写真機自体は相当に古くから使用されていたことが理解できる。写真というものは、感光乳剤料の発達で成立した。より正確にいうと、感光材料そのものより、これを固定する方法、つまり定着に苦労している。また新しいデジタル方式の感光手段はコンピュータ技術などと結合し、写真の可能性をより広げると予測される。また、レンズはハイテク産業、医学、自然科学、その他さまざまな実用分野で個人的な写真より、比較にならないほど大きな人類貢献をしている。そうはいってもアマチュアを含め、感光材料や、レンズに対する写真家の過酷な要望が、写真産業水準を向上させていることも事実である。

四年ごとに人類の祭事としてオリンピックが催されるが、このときに灯される聖火はギリシャで太陽から採取される。このとき凹面鏡が使用されるが、凹面鏡も立派なレンズであることを考えると、レンズと火との組み合わせは人類文明を象徴する気がしてならない。

以上

撮影技術論・カメラ操作へ

インデックスへもどる

|

レンズが加わる

レンズが加わる  イタリア・ルネッサンス期、アンドレア・マンテーニャ作、『死せるキリスト』。もし写真であれば相当な望遠レンズの映像となる。筆者はレンズ映像からヒントを得たのではないかと感じている。

イタリア・ルネッサンス期、アンドレア・マンテーニャ作、『死せるキリスト』。もし写真であれば相当な望遠レンズの映像となる。筆者はレンズ映像からヒントを得たのではないかと感じている。

材料の登場

材料の登場

メラが返送される。三脚が不要であり、人々は手にもって気軽に撮影するだけとなり、暗室から解放された。これ以後、写真は一般化する。ちなみに追加料金は現像プリント代金を含んで10ドルだったとある。レンズが作る映像のすべてを使用したから、画像は円形であったが、映像が簡単に入手できるメリットがはるかに重要だった。このカメラの製品名がコダックである。このあと短期間で写真はアメリカ人の生活の一部になったという。世界初の大衆カメラによる映像は四角い印画紙に円形の映像が写っていた。このカメラの製品名がKodakである。現在のレンズつきフィルム(使い捨てカメラ)の原型がここにある。原理は全く同じである。

メラが返送される。三脚が不要であり、人々は手にもって気軽に撮影するだけとなり、暗室から解放された。これ以後、写真は一般化する。ちなみに追加料金は現像プリント代金を含んで10ドルだったとある。レンズが作る映像のすべてを使用したから、画像は円形であったが、映像が簡単に入手できるメリットがはるかに重要だった。このカメラの製品名がコダックである。このあと短期間で写真はアメリカ人の生活の一部になったという。世界初の大衆カメラによる映像は四角い印画紙に円形の映像が写っていた。このカメラの製品名がKodakである。現在のレンズつきフィルム(使い捨てカメラ)の原型がここにある。原理は全く同じである。